Das Recht auf Leben

Das Recht auf Leben wird in Artikel 6 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) der Vereinten Nationen geschützt. Darin heißt es: „Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden.“

Es gibt keine legitimen Einschränkungen für das fundamentale Menschenrecht auf Leben. Nur unter ganz bestimmten Ausnahmen ist es möglich, dieses Recht aufzuheben. Dies bezieht sich zum einen auf die Todesstrafe in Ländern, die diese noch nicht abgeschafft haben, unter Berücksichtigung festgelegter Kriterien (mehr dazu unten im Abschnitt ‘Abschaffung der Todesstrafe‘). Ebenso betrifft dies die Tötung von Personen durch staatliche Sicherheitskräfte, wenn dies in einer Notwehrsituation oder während einer legitimen und verhältnismäßigen Polizeiaktion zum Schutz von weiteren Personen nicht zu vermeiden ist, oder die Tötung im Kontext von bewaffneten Konflikten durch staatliche Organe, wenn dabei das humanitäre Völkerrecht geachtet wird.

Trotz des absoluten Geltungsanspruchs des Rechts auf Leben werden Menschen weltweit Opfer von willkürlichen, außergerichtlichen oder summarischen Hinrichtungen. Beispiele hierfür sind unter anderem der unverhältnismäßige Einsatz von Polizeigewalt durch die Anwendung scharfer Munition zur Unterdrückung friedlicher Demonstrationen oder die Nichteinhaltung der Prinzipien fairer Gerichtsverfahren bei der Verhängung der Todesstrafe. Auch die Vernachlässigung der Schutzpflicht für Menschen in staatlicher Obhut vor Angriffen durch nicht-staatliche Dritte, z.B. durch mangelnde Schutzvorkehrungen in Gefängnissen, ist hier zu nennen.

Daneben existieren einige kontroverse Fragen, die das Recht auf Leben betreffen. So ist es zum Beispiel hoch umstritten, ob und wenn ja, und ab welchem Monat das Recht auf Leben für Embryonen gilt. Auch die Frage, ob Staaten Personen, die sich in ihrer Obhut befinden (Gefängnisse, psychiatrische Anstalten etc.) und die die Nahrungsaufnahme verweigern, mittels Zwangsernährung am Leben halten dürfen oder sogar müssen, ist in diesem Zusammenhang strittig. Des Weiteren wirft die Debatte um die Möglichkeiten und die Legalität von aktiver Sterbehilfe kritische Fragen im Hinblick auf das Recht auf Leben auf. Gleiches gilt für gezielte Tötungen durch Kampfdrohnen ohne Gerichtsurteile, wie sie von den USA durchgeführt werden.

Um das Recht auf Leben zu schützen, existieren neben den international bindenden Verträgen weitere Instrumente. So hat der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Vereinten Nationen am 24. Mai 1989 in der Resolution 1989/65 die Grundsätze für die wirksame Verhütung und Untersuchung von außergesetzlichen, willkürlichen und summarischen Hinrichtungen eingebracht, die von der Generalversammlung am 15. Dezember 1989 als Resolution 44/162 angenommen wurden. Grundsatz 1 legt fest: „Regierungen sollen alle außergesetzlichen, willkürlichen und summarischen Hinrichtungen verbieten und sicherstellen, dass derartige Hinrichtungen auf der Grundlage ihrer Gesetzgebung als Straftat gelten und durch angemessene Strafen (…) geahndet werden. (...) Derartige Hinrichtungen dürfen unter keinen Umständen durchgeführt werden (...) dieses Verbot ist gegenüber einem von einer Regierung erlassenen Dekret als höherrangig anzusehen.“ Grundsatz 4 schützt darüber hinaus „alle Einzelpersonen und Gruppen, die in Gefahr sind, Opfer außergesetzlicher, willkürlicher oder summarischer Hinrichtungen zu werden, unter ihnen alle, die Morddrohungen erhalten haben (…).“ Sie müssen durch „gerichtliche oder andere Mittel effektiv geschützt werden.“

Um die weltweite Implementierung und Umsetzung des Rechts auf Leben zu dokumentieren, haben die Vereinten Nationen zudem das Mandat des Sonderberichterstatters für außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen geschaffen. Er versucht auch, Antworten auf die genannten strittigen Fragen zu finden und Lösungsvorschläge im Sinne menschenrechtlicher Standards zu erarbeiten.

Das Recht auf Leben und die Todesstrafe

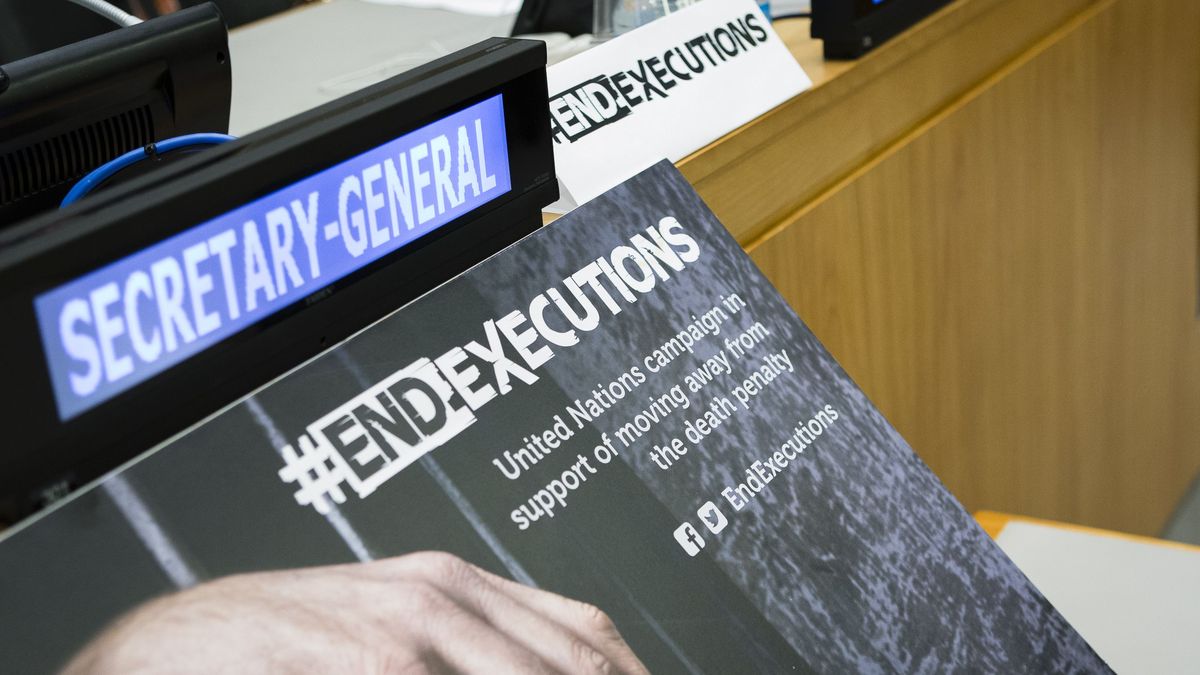

Das Recht auf Leben beinhaltet keinen unmittelbaren Schutz vor der Todesstrafe. Trotzdem wird ihre Abschaffung auf internationaler Ebene angestrebt. So hat die UN-Generalversammlung seit 2007 bereits vier Resolutionen zur Abschaffung der Todesstrafe verabschiedet, in denen sie die Staaten, in denen sie noch existiert, zur Aussetzung der Vollstreckung von Todesurteilen auffordert (Resolutionen A/RES/62/149, A/RES/63/168, A/RES/65/206, A/RES/67/176).

Völkerrechtlich verbindlich wird die Abschaffung durch das zweite Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) geregelt. Staaten, die die Todesstrafe noch nicht abgeschafft haben, müssen sich jedoch an feste Kriterien halten, um die Todesstrafe verhängen und vollstrecken zu dürfen. Diese Kriterien sind verbindlich in Art. 6 des Zivilpakts verankert. Todesurteile dürfen demnach nur „für schwerste Verbrechen auf Grund von Gesetzen verhängt werden, die zur Zeit der Begehung der Tat in Kraft waren und die den Bestimmungen dieses Paktes und der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes nicht widersprechen. Diese Strafe darf nur auf Grund eines von einem zuständigen Gericht erlassenen rechtskräftigen Urteils vollstreckt werden.“

Ferner darf jede zum Tode verurteilte Person um Begnadigung oder Umwandlung der Strafe bitten. Die Todesstrafe darf außerdem niemals für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren verhängt und an schwangeren Frauen und Menschen mit einer geistigen Behinderung oder schweren psychischen Krankheit vollstreckt werden. Art. 6 des Zivilpakets nimmt damit auf die Todesstrafe in einer Weise Bezug, die eindeutig zu verstehen gibt, dass ihre Abschaffung wünschenswert ist. Dies wurde auch in der Präambel des zweiten Fakultativprotokolls des Zivilpaktes klar gestellt.

Abschaffung der Todesstrafe

Mit der Ratifizierung des zweiten Fakultativprotokolls zum Zivilpakt zur Abschaffung der Todesstrafe verpflichten sich die Vertragsstaaten, niemanden in ihrem Hoheitsgebiet zum Tode zu verurteilen, hinzurichten und alle erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, um die Todesstrafe abzuschaffen. Das zweite Fakultativprotokoll wurde bisher von 90 Staaten (Stand: Februar 2023) – und damit von weniger als der Hälfte der UN-Mitgliedstaaten – ratifiziert. Die Todesstrafe wird jedoch von weit weniger Staaten verhängt, als dies nahe legen würde.

Die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die sich seit über 30 Jahren für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe einsetzt, spricht von einem unumkehrbaren Trend zur Abschaffung. Innerhalb der Europäischen Union ist die Todesstrafe bereits vollständig abgeschafft und alle Mitgliedstaaten haben das zweite Fakultativprotokoll ratifiziert. Auf dem europäischen Kontinent existiert lediglich ein Land, das die Todesstrafe noch vollstreckt: Belarus. Weltweit haben laut Amnesty International 112 Staaten die Todesstrafe vollständig abgeschafft (Stand: Mai 2023). Neun Staaten sehen sie nur noch für außergewöhnliche Straftaten wie etwa Kriegsverbrechen oder Vergehen nach Militärrecht vor. 23 weitere Staaten haben die Todesstrafe in der Praxis, nicht aber im Gesetz abgeschafft. Somit wenden insgesamt 144 Staaten die Todesstrafe nicht mehr an (Stand: Mai 2023).

Besorgniserregend bleibt trotz dieses Erfolgs, dass in der Mehrzahl der Staaten, die Menschen zum Tode verurteilen oder hinrichten, die Todesstrafe nach Prozessen verhängt wird, die nicht den internationalen Rechtsstandards für ein faires Gerichtsverfahren entsprechen. So kamen Todesurteile laut Amnesty International häufig unter Heranziehung von ‘Geständnissen’ zustande, die vermutlich unter Folter oder Misshandlung erlangt wurden.

Weiter kritisiert die Menschenrechtsorganisation, dass in vielen Staaten Menschen für Taten zum Tode verurteilt werden, die nicht mit den Kriterien in Art. 6 des Zivilpakts vereinbar sind, da sie nicht zu den ‘schwersten Verbrechen’ zählen. In 20 Staaten wurde im Jahr 2022 laut Amnesty International die Todesstrafe angewandt. Straftatbestände, die mit der Todesstrafe geahndet wurden, waren z.B. Drogendelikte (China, Iran, Saudi-Arabien, Singapur), Gotteslästerung oder Abtrünnigkeit (Iran, Libyen), Wirtschaftsverbrechen (China, Vietnam), Vergewaltigung (Ägypten, Bangladesch, Indien, Iran, Pakistan, Saudi-Arabien), Entführungen (Iran, Saudi-Arabien) und ‘Verbrechen gegen den Staat’ (Iran, Nordkorea, Saudi-Arabien).

Im Jahr 2022 entfielen 93 Prozent der weltweit bestätigten Hinrichtungen auf die Regionen Naher Osten und Nordafrika. Die Länder mit den höchsten bestätigten Hinrichtungszahlen sind Iran (min. 576), Saudi-Arabien (196), Ägypten (24) und die USA (18). Die meisten Hinrichtungen werden jedoch in der Volksrepublik China vermutet: So wird angenommen, dass dort jährlich mehrere Tausend Menschen exekutiert werden. Genaue Zahlen sind jedoch nicht zu ermitteln, da Angaben zur Todesstrafe in China als Staatsgeheimnis behandelt werden. Gleiches gilt für Vietnam und Nordkorea, bei denen Amnesty International davon ausgeht, dass die Todesstrafe ebenfalls in großem Umfang angewandt wird.